쥐는 지금으로부터 약 3,600만 년 이전 에오세에 나타나서 가장 번성하고 있는 종류로 약 220속 1,800종이 있고, 형태, 구조, 서식장소가 다양하다.

우리나라에는 쥐날이 있는데, 12지의 제1위인 자일(子日)을 가리키는 세시풍속이다.

세시풍속으로 정월 첫 쥐날은, "삼국유사"에 의하면 백사(百事)를 꺼리고 근신한다고 하였고, "지봉유설"에는 쥐는 곡식을 축낸다 하여 이날에는 모든 일을 쉬고 놀았다 한다.

쥐는 곡식을 축내고 피해를 주기 때문에 농가에서는 불을 밝히지 않고 어둡게 지내며, 논두렁·밭두렁의 풀을 태워 쥐를 잡았다. 아낙네들도 이날 옷을 지어 입으면 쥐가 쏜다고 하여 길쌈이나 바느질을 하지 않았다.

또 이날 밤 자시에 방아를 찧으면 쥐가 없어진다고 하여 방아(또는 빈 방아)를 찧어 요란한 소리를 내었는데, 이렇게 하면 쥐가 놀라 달아나 그 해를 면할 수 있다고 믿었기 때문이다.

또한 이날 콩을 볶으면서 “쥐알 볶아라, 콩알 볶아라.” 하고 외쳤는데, 그렇게 하면 그 해 쥐가 없어져서 곡식의 피해를 줄일 수 있다고 믿었다. 한편 대궐에서는 자낭(子囊)이라 하여 볶은 콩을 넣은 주머니를 신하들에게 나누어 주는 일도 있었다.

이날은 모두 쥐가 곡식을 먹는 것을 방지하기 위해 칼질·낫질·가위질 등 모든 써는 일을 삼가고, 또 쥐가 땅을 잘 파내므로 사람이 구멍을 뚫는 일 등을 하지 않았다.

쥐에 대한 속담으로는 ‘쥐구멍으로 소를 몰라고 한다’가 있는데 이것은 도저히 되지도 않을 짓을 시킨다는 뜻이며, ‘쥐는 개가 잡고 먹기는 고양이가 먹는다.’는 말은 애써 일한 사람은 따로 있는데 그에 대한 보수는 엉뚱한 사람이 받는다는 뜻이다.

또, ‘쥐잡을 고양이는 발톱을 감춘다’는 말은 적을 공격할 때는 적이 모르도록 해야 한다는 뜻이다

‘쥐가 모자를 씹으면 재물을 얻게 된다’ ‘쥐띠가 밤에 나면 잘 산다’ ‘쥐가 방 안에서 쏘다니면 귀한 손님이 온다’ ‘장독에 쥐가 빠지면 집안에 나쁜 일이 있다’ ‘쥐가 집안에서 흙을 파서 쌓으면 부자가 된다’ ‘꿈에 쥐가 달아나면 기쁜 일이 생기며 꿈에 쥐가 사람의 옷을 쏠면 구하는 바를 얻는다’는 등 쥐에 대한 속담은 많이 있다.

쥐는 문화적으로 재물, 다산, 풍요기원의 상징이며, 미래의 일을 예시(豫示)하는 영물로 알려져 있기도 하지만, 탐관오리들이 민중을 착취하는 모습을 상징한다.

신사임당(申師任堂, 1504-1551)은 이이(李珥)의 어머니로 조선 초기의 대표적인 여류화가이다. 시, 글씨, 그림에 모두 뛰어났고 자수도 잘 하였다. 그림에 있어서는 산수, 포도, 대나무, 매화, 그리고 화초와 벌레 등 다양한 분야의 소재를 즐겨 그렸다. 산수에 있어서는 안견(安堅)을 따랐다고 전해진다. 이 작품은 여덟 폭 병풍의 초충도 중 하나이다. 수박 및 생쥐와 나비 등의 표현에서 섬세한 필선, 선명한 색채, 안정된 구도 등을 보이는 훌륭한 작품이다. 이러한 초충도는 신사임당의 작품이라고 전해지는 것이 많으며, 후대에 자수본(刺繡本)으로 많이 이용되었다.

겸재(謙齋) 정선(鄭敾 1676-1759)의 서과투서도(西瓜偸鼠圖)이다. 말 그대로 '수박을 훔치는 쥐'라는 그림이다. 70대 후반에 그린 그림이라고 한다.

최북(崔北, 1712~1786)의 '서설홍청'

쥐 한 마리가 붉은빛을 띤 무 위에 올라 조심스레 무를 갉아먹고 있다. 무는 홍복의 상징으로서, 여기서 쥐는 복을 비는 마음을 담고 있는 것으로 해석해 볼 수 있다.

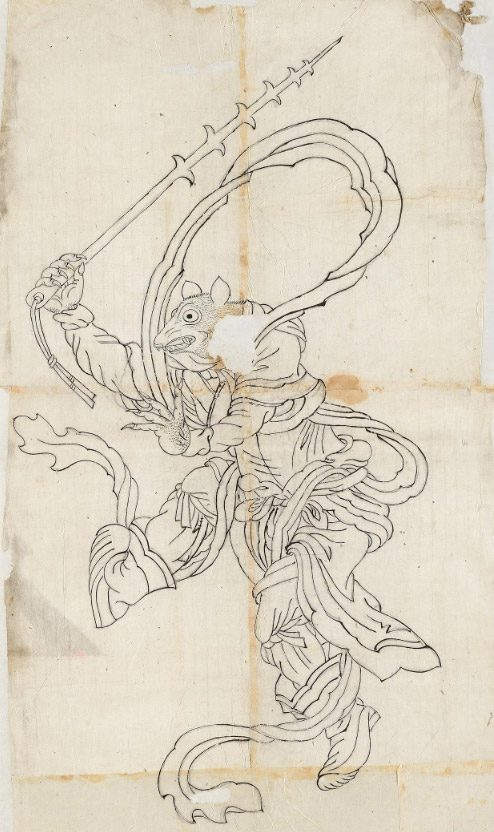

동아대학교 석당박물관, "佛畵草: 밑그림 이야기"(2013), p.216. '45. 12지신도 초본(쥐)' 인용

십이지신도의 하나인 자신子神을 묘사한 초본이다. 십이지신도는 불교와 민간신앙이 습합되어 불교의례 장엄용 그림 또는 번으로 등장한다. 불교의식집인 "석문의범釋門儀範"에서 십이지신은 여러 호법신 가운데 12류 중생의 고액苦厄을 건져주는 역할의 '토공신土公神'을 뜻하며 사찰의 재의식齋儀式에서 12방위에 맞춰 걸어 벽사적 기능을 담당하였다. 이 초본의 자신子神은 오른손에는 창을 쥐고 오른발을 번쩍 들어 올려 마치 춤을 추듯 역동적인 모습으로 그려졌다. 특히 머리 위로 둥글게 원을 그리며 몸을 따라 흘러내린 천의에서 강한 동세를 느낄 수 있다.

에오세

에오세(Eocene世/Eocene Epoch)는 지금으로부터 5,580만 년 전부터 3,390만 년 전까지의, 2,190만 년간의 시대를 말하며, 시신세(始新世)라고도 한다. 고제3기의 2번째 세이다. 팔레오세 바로 다음이다. 이름은 그리스어 ēōs(새벽)에서 유래한다.

출처 : 한국민족문화대백과사전, e뮤지엄(전국박물관소장품검색)

'민화, 서화에 대한 모든것' 카테고리의 다른 글

| 기록화(記錄畵) (4) | 2025.04.28 |

|---|---|

| 소그림, 와우도, 우상취적도, 누워있는 소그림 (1) | 2025.04.11 |

| 헤엄치는 오리, 서화, 영모도, 조선시대 그림 (2) | 2025.04.07 |

| 백로도(白鷺圖), 청렴한 선비의 상징 (0) | 2025.04.01 |

| 조선시대 개(강아지)그림 (2) | 2025.03.24 |