안중식은 조선 후기, 산수도, 성재수간도, 도원문진도 등을 그린 화가이다.

1881년 신식 무기의 제조법과 조련법을 배우기 위하여 중국으로 떠났던 영선사(領選使) 일행의 제도사(製圖士)로 조석진(趙錫晋)과 더불어 톈진(天津)에서 1년 동안 견문을 넓히고 돌아왔다.

이 때 알게 된 조석진과는 평생을 친구로 사귀면서 당시 화단의 쌍벽을 이루었다. 1902년 어진도사(御眞圖寫)에 조석진과 더불어 화사(畵師)로 선발되어 화명을 높였다. 어진도사 이후 그의 화실인 경묵당(耕墨堂)에서 제자들을 가르치기 시작하였다.

1911년 이왕가(李王家)의 후원으로 서화미술원(書畵美術院)이 설립되자 이곳에서 조석진 · 김응원(金應元) 등과 같이 후진 양성에 힘을 기울였다. 이 서화미술원 출신으로는 이용우(李用雨) · 오일영(吳一英) · 이한복(李漢福) · 김은호(金殷鎬) · 박승무(朴勝武) · 최우석(崔禹錫) · 노수현(盧壽鉉) · 이상범(李象範) 등이 있다.

이들은 모두 한국 근대 전통 회화를 이끌게 되는 대표적인 화가들이 되었다. 1918년 민족 서화가들을 중심으로 서화협회(書畵協會)가 결성되자 초대 회장으로 선출되어 서화계의 지도적 인물로 추앙되었다.

1919년 4월 초순에 3 · 1운동과 관련되어 내란죄라는 죄명으로 경성지방법원의 예심에 회부되었다가 곧 석방되었다. 그러나 이로 말미암아 쇠약해진 몸을 회복하지 못한 채 그해 사망하였다.

그는 서양식의 데생법으로 대상의 특색을 정확하게 다루었던 기명절지화(器皿折枝畵)에도 능하였다. 하지만 그의 화풍을 대표할 수 있는 것은 산수화이다.

그의 산수화는 대체로 정형화된 남종화풍과 북종화적인 청록산수화풍(靑綠山水畵風) 그리고 남북종 절충 화풍의 세 가지 경향을 띠고 있다. 그러나 화풍상의 변천 과정에서 볼 때 1910년을 기점으로 전기와 후기로 나누어진다.

경물(景物)을 공간 가득히 채워 밀폐시키는 구도를 특징으로 하는 전기의 화풍은 그의 스승으로 알려져 있는 장승업(張承業)의 화법을 주로 따랐다. 후기에는 남북종이 융합된 절충 양식을 토대로 원숙한 화풍을 이룩하였다. 이러한 화풍은 서화미술원 출신의 그의 제자들을 통하여 근대의 전통 화단에 큰 영향을 미쳤다.

대표작으로는 홍익대학교박물관 소장의 "산수도"(1909년), 간송미술관 소장의 "성재수간도(聲在樹間圖)"(1911년), 삼성미술관 소장의 "도원문진도(桃源問津圖)"(1913년) 그리고 국립중앙박물관 소장의"백악춘효도(白岳春曉圖)" 등이 있다.

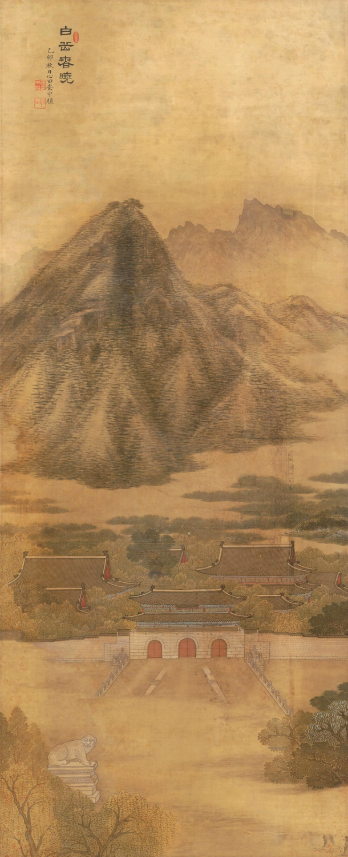

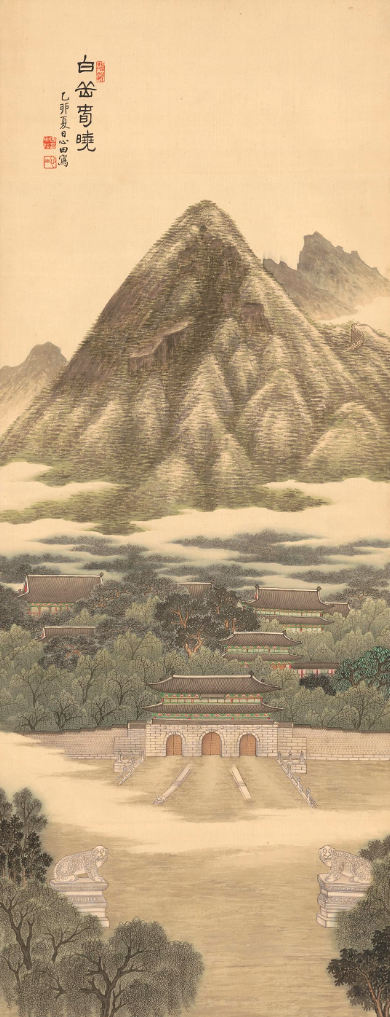

안중식 필 백악춘효, 등록문화재 백악춘효(2012), 白岳春曉, 安中植筆白岳春曉, 조선, 사직, 국립중앙박물관

봄날 새벽 경복궁과 백악산(북악산)을 소재로 한 안중식의 작품이다. 동일한 2점의 작품이 전하는데, 두 작품 모두 화면 상단 좌측에 “백악춘효(白岳春曉)”라는 화제가 예서로 적혀있고 묵서를 통해 같은 해 여름과 가을에 그린 것임을 알 수 있다. 화면 상단 가운데 우뚝 솟은 백악산을 중심으로, 그 아래 새벽안개에 가려진 경복궁의 전각을 비롯하여 광화문과 그 앞의 해태상이 묘사되었다. 광화문과 해태상 사이에 어도(御道)는 서양식 투시도법을 적용하였고, 화면 하단의 종로 육조거리는 텅 빈 채로 두어 적막감이 감돈다. 가을에 제작된 작품은 이전 짝품에 비해 백악산이 왼쪽으로 치우쳐 있는 것이 특징이다. 이 그림들이 그려진 1915년은 조선총독부가 시정 5년 기념 조선물산공진회(朝鮮物産共進會)를 개최하며 경복궁의 많은 전각을 헐어내고 신식 가건물과 서양식 건물들을 건립했던 시기이다. 따라서 배경이 되는 백악산과 경복궁의 풍경은 당시의 실경이 아니라 안중식의 기억과 사진을 근거로 완성한 작품임을 알 수 있다. 더구나 첫 "백악춘효"를 완성한 지 몇 달 지나지 않아 다시 그린 "백악춘효"는 바로 이 ‘시정 5년 기념 조선물산공진회’ 미술관에 출품용으로 제작한 것으로 알려져 더욱 의미가 깊다. 조선왕실의 상징인 경복궁이 훼손된 직후 경복궁의 ‘봄날 풍경’을 그린 연유에 대해 명확히 밝혀지지 않았지만, 작품의 전체적인 분위기와 제작 배경을 통해 조선의 마지막 도화서의 화사로서 안중식의 자아 정체성과 자존감을 엿볼 수 있다.

백악춘효, 등록문화재 백악춘효(2012), 安中植筆白岳春曉, 白岳春曉, The Spring Dawn of MT. Baekak by An Jung-sik, 조선, 사직, 안중식, 국립중앙박물관

심전 안중식이 1915년에 백악과 경복궁의 실경을 그린 작품으로 여름본과 가을본 두 점이 전해지는데, 이 유물은 여름본이다. 근경(나무와 해태상), 중경(광화문과 경복궁 전각들), 원경(백악산과 북한산 자락)이 명확하게 구분되며 원경에 해당하는 백악산과 북한산 줄기가 그림의 절반에 해당하는 공간을 차지하고 있다. 광화문의 중심축이 백악산의 정상을 지나고, 경복궁 전각들이 웅대하게 재현되고 있다.‘白岳春曉’(백악춘효), ‘乙卯夏日心田寫’(을묘하일심전사) 라는 묵서와 낙관이 있다.

출처 : e-뮤지엄(전국박물관소장품검색), 한국민속대백과사전

'내가 사랑한 예술가들' 카테고리의 다른 글

| 에곤 실레 (Egon Schiele) (1) | 2025.02.10 |

|---|---|

| 구스타프 클림트의 삶과 예술 (1) | 2025.01.23 |

| 조선후기의 화가 윤두서 (尹斗緖) (27) | 2024.12.31 |

| 프랑스 사실주의 화가 귀스타브 쿠르베(Gustave Courbet) (46) | 2024.11.28 |

| 빛과 어둠의 마술사 렘브란트 (34) | 2024.11.18 |