미술에서 봄을 나타내는 소재로 가장 많이 등장하는 것이 매화다. 매화는 눈 속에서 피는 꽃이기 때문에 봄을 알려주는 꽃이라는 뜻에서, 방 안에서 화분의 매화를 바라보는 관매도(觀梅圖)와 매화를 찾아나서는 심매도(尋梅圖) · 탐매도(探梅圖) 등이 많이 그려졌다.

신잠(申潛, 1491-1554)은 시, 글씨, 그림에 모두 뛰어난 조선 전기 사대부 화가로 신숙주(申叔舟)의 증손자이다. 자는 원량(元亮), 호는 영천자(靈川子), 아차산인(峨嵯山人)이다. 기묘사화(己卯士禍)와 신사무옥(辛巳誣獄)으로 벼슬에서 물러난 이후 20여 년 동안 아차산 아래에 은거하며 그림에만 몰두하였다. 수묵으로 그린 대나무, 산수, 인물, 포도도 잘 그렸다고 한다. 이 작품은 매화를 찾아가는 선비의 모습을 그린 것이다. 가로로 진행되는 매우 긴 화폭에 그윽한 설경을 배경으로 매우 변화 있는 경치가 짜임새 있게 구성되어 있다. 세밀한 필치를 볼 수 있으며 말을 탄 인물과 맨머리에 소복차림의 인물 묘사에는 한층 정교한 붓놀림을 구사했고, 색의 사용도 매우 원숙해서 신잠의 뛰어난 솜씨를 짐작하게 한다.

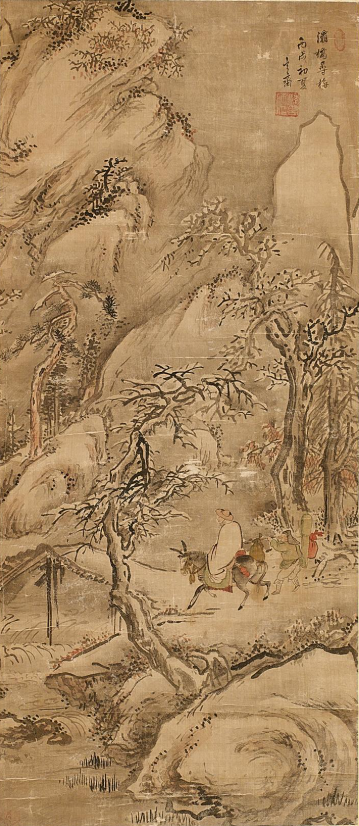

심사정 자는 이숙(頤叔) 호는 현재(玄齋)이며 18세기에 산수, 새, 꽃, 동물 그림 등 다양한 소재로 활발한 활동을 한 사대부 화가이다. 이 그림은 일생 동안 관직에 나아가지 않고 녹문산(鹿門山)에 은거한 맹호연(孟浩然, 689-740)이라는 당(唐)나라의 시인에 관련된 이야기를 주제로 삼고 있다. 그는 이른 봄이면 당나라 수도인 장안의 동쪽 파수(灞水)에 놓인 파교라는 다리를 건너 아직도 채 눈이 녹지 않은 산으로 가서 매화를 찾아다녔다고 한다. 이와 같이 매화를 아껴 기르는 것은 엄동설한과 싸우며 고고하게 피어난 매화나무의 고결함을 기리는 풍류문인들의 전통이 되었다. 이 이야기는 회화에서 즐겨 다루어지는 소재가 되어 중국은 물론이고 조선시대에서도 많이 그려졌다. 파교를 건너려는 나귀 탄 맹호연과 그를 따르는 시중드는 아이가 화면의 중심을 이루고 있으며 삭막한 겨울풍경이 그들을 에워싸고 있다. 소라껍질 모양의 언덕과 가지만 남은 헐벗은 나무, 그리고 화면을 압도하듯 솟아난 둥글둥글한 산의 형태라든가 구불거리는 필선은 심사정의 만년을 특징짓는 전형적인 양식이다.

매화를 소재로 한 그림으로 조선 시대 김홍도(金弘道)의 "노매함춘 老梅含春" 같은 그림은 달밤에 바라보는 매화를 그린 것으로 꽃잎의 빛깔이 회색으로 되어 있어 특이하다. 검은 바탕에 그림을 그림으로써 밤경치를 드러낸 것으로 보이는 전기(田琦)의 "매화서옥 梅花書屋)"과 "매화초옥 梅花草屋"이 있다. 또 매화를 배 위에 앉아 바라보는 은일적인 풍류를 그린 김홍도의 "선상관매 船上觀梅"가 있다.

몽유도원도(夢遊桃源圖)는 1447년 4월 20일 안평대군이 무릉도원의 꿈을 꾸었고, 그 내용을 안견에게 설명하여 3일만에 그림이 완성되었으며, 매죽헌에서 몽유도원도라는 제서(題書)를 달았다. 이 그림의 화풍은 꿈속 도원을 위에서 내려다 본 부감법(俯瞰法)으로, 기암절벽 위에 복사꽃이 만발하고, 띠풀로 엮은 초막과 폭포수 아래 빈 배도 보이는 꿈속의 낙원을 표현한 안견(安堅)의 최고 걸작이다. 걸작인 안견의 작품이 우리나라가 아닌 일본 대학 도서관에 있다는 사실이 안타깝다.

봄을 나타내는 소재로는 복숭아꽃도 널리 사용되었다. 조선 초기 안견(安堅)의 "몽유도원도 夢遊桃源圖"는 굳이 봄경치를 그린 것은 아니고 도연명(陶淵明)의 "도화원기 桃花源記"와 맥이 닿은 것이기는 하나 지금 남아 있는 도화의 그림으로는 최고 걸작이다.

이 밖에도 조선 후기 안중식(安中植)의 "춘경산수 春景山水"는 복숭아꽃이 흐드러지게 피어 있는 봄경치를 그린 것으로 유명하다.

그 밖에 꽃과 버들을 소재로 하여 봄을 나타낸 것으로는 조선 시대 이한철(李漢喆)의 "방화수류 訪花隨柳", 안건영(安建榮)의 "춘경산수도 春景山水圖"가 있으며, 꾀꼬리를 등장시킨 것으로는 김홍도의 "마상청앵 馬上聽鶯"이 있다.

또 봄의 경치를 산수화의 기법으로 그린 것이 많으나 화풍에 따른 특색이 두드러진다. 풍속을 담은 그림으로는 신윤복(申潤福)의 "연소답청 年少踏靑"이 있는데, 이는 조선 후기의 사회 문제로 제기되었던 한량과 기생의 화류 행렬을 그린 그림이다. 이 밖에 윤두서(尹斗緖)가 그린 "채애 採艾"는 봄철에 쑥을 캐는 여인을 그린 일종의 풍속도다.

고전적인 미술 작품들이 매화 · 도화를 비롯하여 산수 · 풍속들을 주로 형상화하였음에 반하여 현대로 오면 그 소재면에서 다양화되는 변화를 보게 된다. 개나리나 진달래 같은 꽃들이 봄의 소재로 등장한다든가, 풍속의 변화에 따른 봄놀이 광경 등이 등장하는데, 그림 자체의 기법이 동양화와 서양화로 크게 갈라지고 서양화는 다시 구상과 추상으로 갈리므로 그러한 변화가 봄의 표현도 다르게 하고 있다.

조선후기의 화가 윤두서 (尹斗緖) 아래 링크

https://sosohangeunal.tistory.com/85

출처 : e-뮤지엄(전국박물관소장품검색), 한국민속대백과사전

'민화, 서화에 대한 모든것' 카테고리의 다른 글

| 낚시하는 모습을 담은 풍경화, 산수화, 민화 (1) | 2025.01.17 |

|---|---|

| 여름 산수화, 서화, 민화 (2) | 2025.01.14 |

| 마도(馬圖), 군마도 (3) | 2024.12.26 |

| 겨울 산수화, 서화 (19) | 2024.12.23 |

| 민화 속 화조도, 화조화 (41) | 2024.12.20 |